从烽火年代知识分子走向边区,到改革开放后志愿者踏入深山,支教始终镌刻在时代年轮里。群山阻隔的课堂藏着渴望,煤油灯下的身影点燃希望。支教架起城乡桥梁,携带热忱续写“知识改变命运”的篇章。

云南经济管理学院薪火支教团在杨承霖、余四坤两位指导老师的带领下19名师生于2025年7月10日至16日赴云南省昆明市安宁市鸣矣河村开展暑期社会实践活动。在支教活动圆满结束后,我们收到了来自鸣矣河村的感谢信,信中对我们的支持给予了充分认可。

1、硕果盈枝映初心:以誉为帆,再赴山海

在实践期间薪火支教团成员完成9篇调研报告,从不同方向分析鸣矣河村现状情况。在实践前期,团队被七彩假期予以立项,后期修改实践团队名称,并积极开展实践活动规划。在校内外共宣传报道12篇。

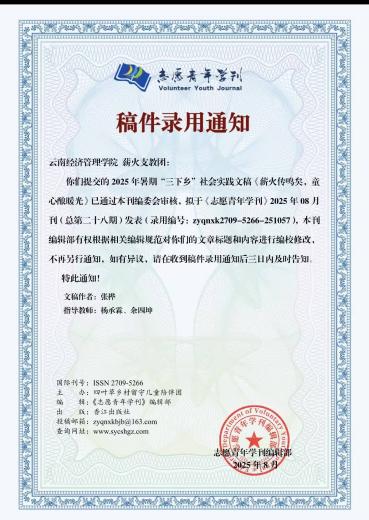

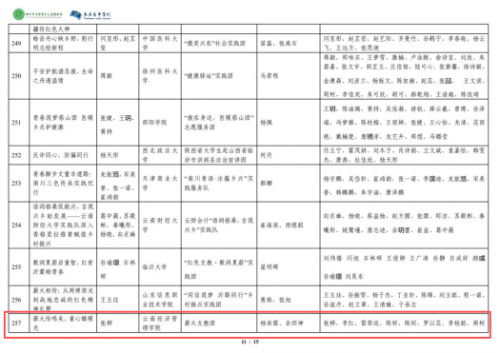

在实践结束后,团队成员积极参与各类比赛均获佳绩。在《志愿青年学刊》2025年暑期“三下乡”社会实践刊活动纪实类稿件中由队员张桦撰写稿件被录用。在2025年大学生社会实践成果征集比赛中,团队成员也积极参与,并荣获证书。

在2025年大学生社会实践成果征集比赛中,团队成员也积极参与,并荣获相关证书。

随后,薪火支教团与国家管网集团云南公司一起到文山州广南县南屏镇老街村少年儿童之家组织开展“七彩假期·管网‘童’行”志愿服务活动。活动积极响应国家《农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案》,与央企携手组建志愿服务队,以“七彩假期”为载体,通过红色教育、文化传承、科技创新等七大主题板块,以点带面创新打造“团省委+央企”志愿服务品牌样板,将课堂搬进孩子们的日常生活,让爱与知识触手可及。

活动期间,相关日常在国家管网集团云南公司公众号均有推送。

2、初见无隙:一堂用欢笑写就的相识课

7月10日上午七点半薪火支教团到达鸣矣河村进行场地清扫,八点半已有家长陆续将孩子们送到支教地点,9点我们开启了首日的破冰行动,这不仅让孩子们在轻松的氛围里卸下对新环境的防备,敢于主动表达好奇与需求,更让志愿者们快速走进他们的世界,读懂那些藏在眼神里的期待与胆怯。

这场看似简单的互动,实则为后续教学筑牢了信任的基石 — 孩子们会因为这份初见的温暖,更愿意聆听课堂上的知识;志愿者们也能凭借这份默契,更精准地捕捉每个孩子的个性与需求。它带来的,是打破距离感的魔力,是让教育从“单向传递”变为“双向奔赴”的密钥,更是在彼此心中种下的、名为“接纳与信赖”的种子,让接下来的支教时光,从一开始就浸透着温度与力量。

3、一课揽万象:在文化与成长中播种希望

当清晨的阳光洒满教室,支教的课堂便成了一方奇妙的天地。这里有穿越千年的霓裳与飞檐——各朝代的服饰在故事里流转,中国建筑的榫卯在指尖拼接,让孩子们触摸传统文化的温度;这里有数字与色彩的游戏——数学题藏在生活的角落,英语里的颜色在互动中绽放,让知识变得鲜活有趣;这里更有守护成长的铠甲——环保课堂教会孩子与自然共生,防欺凌课告诉他们如何勇敢与友善,让心灵在关爱中茁壮。这一堂堂课程,像一颗颗饱满的种子,播撒在孩子们的心田,等待着在未来绽放出文化的、智慧的、勇敢的花。

7月11日上午九点,志愿者通过小朋友们学过的古诗词将小朋友们带入了诗人所处的年代。在诗人所处的年代里,师生共同畅游在了中国古典服饰的海洋里,共同领略了曲裾含蓄缠绕的线条之美,唐代襦裙的张扬灵动之美,宋制汉服的清雅内敛之美、明制汉服的端庄大气之美。孩子们还发现,古代孩童衣襟上有老虎纹、云纹。指尖划过纸上的纹样,老虎纹的勇猛、云纹的吉祥,都成了父母藏在衣角的爱。

下午两点,在“建筑猜猜猜”的小游戏引导下,小朋友们走进了中国建筑的语文课堂。在小游戏结束之后,支教老师依次向小朋友们介绍了中国建筑八大派系,例如:皖派的马头墙似骏马扬蹄,闽派的土楼如圆环守护,京派四合院藏着四四方方的温情,苏派园林一步一景皆诗意。课程的最后是在观看各省著名建筑的视频中结束的。看完视频里的建筑孩子们瞪着亮晶晶的眼睛,把"想去看看"的心愿悄悄埋下。

7月12日清晨,志愿者以案例讲解、互动问答及情景模拟形式,开展暑期安全课程,重点讲解防溺水、交通安全、居家安全等知识。志愿者针对“同伴落水”场景强调:“应大声呼救,切勿自行施救”,引导儿童掌握正确防护方法,筑牢安全防线。

安全课后,开展了趣味英语课,以彩色卡片、儿歌及互动游戏引导儿童学习颜色类单词。通过“Red(红色)对应苹果”“Blue(蓝色)对应天空”等具象化讲解,结合“说出画笔颜色”等互动环节,增强单词记忆效果,活跃课堂氛围。

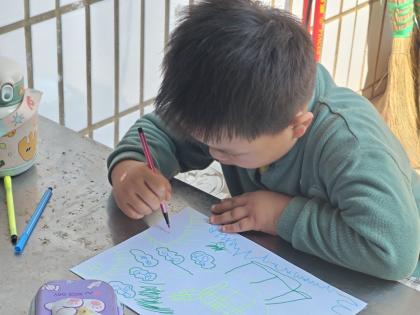

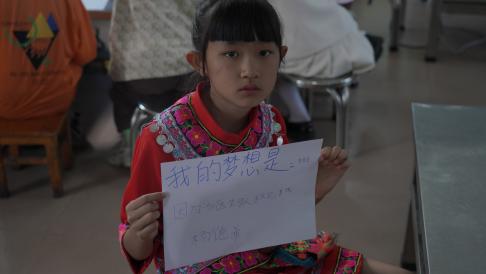

下午志愿者以蝴蝶翅膀为例,讲解“对称”概念,通过剪对称窗花、画“三视图”等实践活动,帮助儿童理解抽象数学知识。儿童在动手过程中提升成就感与学习兴趣。并且开展“儿童梦想汇”活动,组织儿童绘画表达理想

7月13日开展的环保教育课,通过丰富多元的形式,让鸣矣河村的孩子们接触并吸收了环保知识。从对地球环境现状的认知,到日常生活中的实践,从珍惜粮食的感悟,到垃圾分类的掌握,再到变废为宝的创新体验,孩子们不仅收获了环保技能,更在心中埋下了“爱护环境、从我做起”的种子。这堂课程,不仅为乡村环保理念普及注入了力量,也让希望在鸣矣河村的土地上生根发芽,为推动乡村环保事业的发展播撒了薪火。

7月14日早晨,志愿者们进行了反校园欺凌意识教育,志愿者通过案例校园欺凌场景进行讲解,分析其中的利害以及相关的法律知识,用数据图表揭示其对受害者的长期影响,还分组对相关案例进行分析,由孩子们举手进行回答这个行为的对与错。这场教育的意义,不止于让孩子们认清欺凌的多样形态——那些被忽视的孤立、嘲讽,同样是刺向心灵的刀。更在于播下“主动干预”的种子:当欺凌发生时,沉默从来不是中立,而是纵容的帮凶。让孩子们明白,真正的守护从不是轰轰烈烈的对抗,而是每个微小的瞬间里,有人敢于站出来说“这样不对”。这份认知,会成为我们走出教室后,随身携带的铠甲与灯塔。

下午,志愿者和小朋友们进行了打跳活动,从一个一个的动作进行分解,再到所有志愿者与孩子们一起打跳,更随着“哈尼宝贝”的节奏,所有人都一起摇起来了,这期间充满了快乐的氛围,小朋友们起初带着些许羞涩,眼神怯生生地跟着志愿者的手势比画,可当志愿者笑着握住他们的小手,手把手纠正抬腿的角度时,那些紧绷的嘴角渐渐扬起。当 “哈尼宝贝” 的旋律响起,原本零散的脚步突然有了默契。

这场打跳,早已超越了简单的游戏。它是一场心与心的相拥,让志愿者在忙碌中重拾童真,也让孩子们在陪伴里收获勇气。那些紧握的手掌传递的,不仅是舞蹈的节奏,更是跨越陌生的信任;那些共舞的身影诉说的,不只是当下的欢愉,更是一份关于陪伴与温暖的记忆,会在时光里慢慢沉淀,成为彼此心中一抹明亮的色彩。

4蓝图绘梦,乡野寻芳:鸣矣河畔的共创时光

这堂特殊的课在纸笔与泥土间铺展:志愿者和孩子们共绘墙绘,让蓝图在墙面焕彩;走进玫瑰地,以田野为课堂感受自然。它融文化温度与自然深度,为希望种子扎根沃土。这不仅是孩子们的实践课,也是志愿者的实践课。

7月15日早晨,志愿者们进行了墙绘的制作。志愿者在斑驳的墙面上和孩子们一起勾勒属于鸣矣河村的亮丽风景线,这不仅是他们的愿望,也是志愿者们对鸣矣河村最真挚的祝福。夕阳为墙绘镀上金边时,孩子们齐声问:“这画会和我们一起长高吗?” 志愿者触摸着墙面未干的色彩,那里藏着孩子们的指印。原来,他们播撒的不只是颜料,更是让想象扎根的雨露。风过处,墙上的三角梅似在轻轻摇晃,回应着孩子们的期盼。

7月16日是我们支教的最后一天。清晨,志愿者们早早地来到了支教地,准备着与小朋友们道别,有给小朋友们准备的节目的志愿者,有和小朋友们一起做游戏的志愿者,有给小朋友们颁发奖状的志愿者。看着孩子们在游戏里笑得前仰后合,听着节目排练时那略显跑调却格外认真的歌声,握着递出奖状时孩子们微微颤抖的小手,心中满是不舍与欣慰。七天的相处,从最初的陌生疏离到如今的亲密无间,我们早已把这里当成了另一个家,把这些孩子视作亲人。

离别总是带着酸涩,可更多的是收获的温暖。我们曾担心自己能做得太少,却在孩子们清澈的眼眸里看到了信任与依赖,是他们让我们明白,哪怕只是微不足道的陪伴,也能在彼此心里种下光的种子。

下午,我们参观了鸣矣河村的玫瑰种植园,园区内有 158 亩单体大棚采用无土栽培技术,是全亚洲最大的单体薄膜种植大棚,棚内配备自动环控感应、自动肥水及打药、无人机侦测、采花系统等现代化设施。

这片玫瑰种植园用实际行动证明了科技与农业的完美融合能够创造出巨大的价值。它不仅提高了玫瑰的产量和品质,还为农业的可持续发展提供了新的思路和方向。作为新时代的见证者,我们更应该拥抱科技,相信科技的力量能够让更多的土地焕发出新的生机,让农业绽放出更加绚丽的光彩。

支教行程落幕,孩子们的道别仍在耳畔,志愿者望着满含不舍的脸庞眼眶湿润。这一路,他们为孩子打开知识之窗,更收获纯粹的信赖与爱。支教虽止,温暖却在岁月中延续,成为彼此记忆里永不褪色的篇章。七天虽短,却也很长,长到足以让这些瞬间在往后岁月里闪闪发光,激励志愿者携爱与责任前行,也照亮孩子们的逐梦之路。